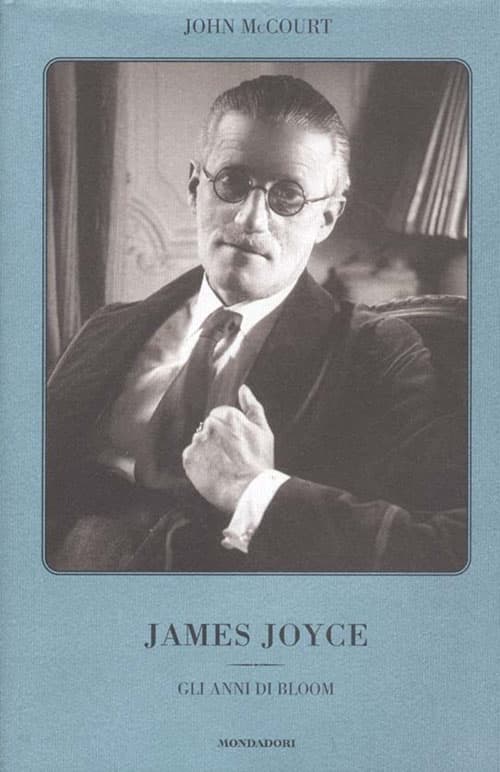

James Joyce. Gli anni di Bloom di John McCourt

James aveva ventidue anni, l’età di Stephen in Dedalus, quando vi arrivò; ne aveva trentotto, l’età di Bloom in Ulysses, quando per sempre l’abbandonò.

Fu una stagione fondamentale, per la sua formazione culturale come per la sua maturazione artistica. Subito, si trovò a suo agio nel turbinoso marasma di popoli, lingue, costumi, religioni, che all’epoca faceva sembrare Trieste una «piccola macedonia», secondo l’inoffensiva metafora culinaria di suo fratello Stan; o in alternativa una «bella polveriera», nelle parole un po’ meno miti, e col senno di poi più azzeccate, del futurista Marinetti. Una questione, al solito, di punti di vista. Certo è che James, nelle mosse e variegate acque della Trieste asburgica e cosmopolita, si tuffò a pesce e si ambientò alla perfezione, traendovi ispirazione e protezione. Quella, scrisse un giorno apertamente alla sua Nora, era la città che in così tante occasioni li avrebbe sheltered: avrebbe dato loro riparo.

Certo è che James, nelle mosse e variegate acque della Trieste asburgica e cosmopolita, si tuffò a pesce e si ambientò alla perfezione, traendovi ispirazione e protezione. Quella, scrisse un giorno apertamente alla sua Nora, era la città che in così tante occasioni li avrebbe sheltered: avrebbe dato loro riparo.

L’avventura comincia poco più di cent’anni fa. Comincia all’insegna di un imprevisto, con Jim che si caccia nei guai, e con Nora che attende e pena: la prima nota di un motivo che sarà ricorrente nella loro convivenza triestina. E dire che erano appena usciti dal contrattempo di un arrivo non voluto a Lubiana. Rapiti dal sonno, il giorno prima, avevano saltato infatti la fermata di Trieste, e si erano risvegliati in una città che doveva, per loro grande sorpresa, mancare del mare. Avevano dovuto trascorrere la nottata in stazione, fino al primo collegamento per Trieste dell’indomani. Finalmente, il 20 ottobre 1904, verso mezzogiorno avevano posato i piedi su una piattaforma di quella che era nota come la Stazione meridionale. E nel giardino dirimpetto, all’ombra del monumento alla principessa Elisabetta, Jim aveva fatto accomodare Nora: affinché lo aspettasse lì per un po’, e che intanto si riposasse, per quel poco che lui avesse impiegato a trovare una sistemazione per la notte. Quel poco? Come no. Lo scrittore avrebbe fatto in tempo a immischiarsi in una rissa fra marinai inglesi, nei dintorni di piazza Unità, offrendosi da interprete fra quelli e i poliziotti, solo per finire arrestato anche lui e tradotto in questura. Verso sera un intervento del console britannico gli avrebbe permesso di raggiungere l’angosciatissima Nora.

Un arrivo che dire movimentato è poco, quindi, per una permanenza che si manterrà sicuramente all’altezza. Anzi, considerata la quantità e la varietà di problemi finanziari, logistici e familiari, che a getto continuo lo avrebbero angustiato durante tutto il suo soggiorno, pare quasi un miracolo che Joyce sia riuscito a preservare e a dare continuità, proprio qui, alla sua vena artistica, completando i racconti di Gente di Dublino, scrivendo da cima a fondo Dedalus, più alcune altre opere cosiddette minori, e infine concependo l’idea dell’Ulisse. Il fatto è che l’impiego “ufficiale”, presso la Berlitz School come insegnante di inglese, fu stabilmente caratterizzato da una rovinosa intermittenza; e in ogni caso, anche quando c’era, garantiva una remunerazione abbastanza modesta, che avrebbe consigliato a chiunque meno cene fuori, meno bevute, meno libri, meno uscite a teatro, in generale un tenore di vita molto più accorto, rispetto a quello che i Joyce amavano concedersi. Perciò quel reddito doveva essere continuamente integrato con altre entrate, che provenivano, in parte, dalle lezioni private impartite da James ai ricchi borghesi della città (fra cui, ovviamente, Ettore Schmitz, alias Italo Svevo), ma soprattutto dalle docili tasche dell’altrettanto docile Stanislaus, il fratello più giovane che quasi subito lo aveva seguito a Trieste. Il tutto improvvisando una serie di intraprese commerciali dagli esiti quasi comicamente fallimentari, come quella di aprire un cinematografo a Dublino (nel 1908 a Trieste se ne contavano ben diciassette: doveva pur funzionare anche in Irlanda, no?) per conto di una catena d’imprenditori triestini, o quell’altra di farsi agente venditore a Trieste di tessuti tweed irlandesi. Frattanto la lista dei creditori si allungava, i traslochi da un appartamento all’altro si moltiplicavano, e il ramo dei Joyce trapiantato nel porto austriaco si arricchiva di nuove foglie: James e Nora ebbero presto due figli, Giorgio e Lucia, e dopo Stan arrivarono da Dublino due sorelle ancora.

Proprio rispetto alla loro terra di origine, Trieste presentava una realtà sociale, culturale ed economica enormemente più aperta e dinamica. Ferrei assetti sociali ascrivibili alle tradizioni di un mondo ancora prevalentemente agricolo, con una larghissima influenza della religione cattolica sulla morale e sul costume, in Irlanda; continua espansione della ricchezza, maggior mobilità sociale, maggior flessibilità nei rapporti interpersonali, convivenza multiculturale e pluriconfessionale, a Trieste, che alla vigilia della Grande guerra – ricordiamolo – era ormai una sorta di laboratorio della modernità, di centralina del capitalismo internazionale, secondo porto del Mediterraneo dopo Marsiglia, terza città dell’impero dopo Vienna e Praga, 239 mila abitanti.

Si può ben capire l’impatto di questa realtà su un gruppo di giovani, soffocati dalla rigidità della società irlandese e da essa fuggiti non appena possibile. E si può capire quale ascendente abbia esercitato uno dei centri più vitali d’Europa, su una sensibilità artistica fra le più aguzze e ricettive d’Europa; di quale intensità e di quale rilevanza si sia distinta la relazione lungo gli undici anni della sua durata. Sembra un dato scontato, eppure fino al contributo di John McCourt intorno ad esso non convergeva affatto il riconoscimento della critica. La quale, in relazione a questo tema, aveva accolto, e mai più ridiscusso criticamente, le posizoni espresse da Richard Ellmann nel suo lavoro biografico del 1959. Dove si “monumentalizzava” la tesi, che già pare essere stata di Stanislaus, secondo cui Trieste non avrebbe rivestito un ruolo decisivo nel percorso artistico e umano di Joyce.

È l’opinione che The years of bloom ha inteso contestare, e anzi, rovesciare in quella precisamente contraria. McCourt, giovane ricercatore di Dublino da tredici anni a Trieste, ha attinto a una bibliografia davvero molto vasta e a un repertorio di fonti finora vergine, ha svolto un esame accurato e gradevolmente acuto delle opere di Joyce, e ha dimostrato così come la città adriatica sia stata un elemento centrale nella sua esperienza di vita e una vena d’ispirazione costante per la sua produzione. Qui il genio irlandese ha appreso di socialismo, irredentismo e futurismo, qui, a tarry easty, la terra dell’est cui si fa riferimento in Finnegan’s wake, James ha assorbito l’atmosfera orientale e cosmopolita, la mescolanza di etnie e lingue che si ritrovano rappresentate nei suoi capolavori. Si pensi agli elementi ebraici e greci dell’Ulisse, a Molly e Leopold Bloom, lei un’ebrea “mediterranea”, lui un ebreo ungherese che di certo è più facile figurarsi per le vie della Trieste asburgica piuttosto che per quelle della capitale irlandese. Si pensi alla babele pluridiomatica del capitolo “Circe”, o di tutto Finnegan’s wake, e la si associ al tessuto spugnoso del dialetto triestino, imbevuto di imprestiti e di innesti da un numero imprecisabile di lingue, dal tedesco allo sloveno, dal francese all’inglese, dal greco al serbo all’ungherese. Di più, si provi addirittura a leggere il Finnegan con nelle orecchie il suono di quel dialetto, ad applicare la sua pronuncia alle labirintiche etimologie joyciane: John McCourt l’ha fatto e i risultati sono spesso strepitosi.

Nel 1914 sarebbe scoppiata la prima guerra mondiale. Com’è noto l’impero asburgico ne sarebbe stato inghiottito, seppellito, dissolto. E anche l’innamoramento fra Joyce e Trieste sarebbe finito. L’abbandono definitivo risale al 1920: la sua tarry easty non c’era più. Meglio Parigi.

Patrick Karlsen